中国在非实践遵循市场逻辑,而西方的评价更多基于价值观和意识形态。有必要梳理这两种不同视角,求同存异。

随着非洲市场的不断扩大,中西方国家在非洲的投资和援助不断增长,双方对投资和援助方式的冲突日益明显,成为阻碍合作、推进非洲发展的巨大障碍。西方舆论对中国在非洲的疑虑是多层面的。一方面源于中国在非洲的利益本身具有复杂多样性,但更重要的是双方的视角和逻辑有根本不同。中国的实践遵循市场逻辑,而西方的评价更多基于价值观和意识形态。有必要梳理这两种不同视角和逻辑,求同存异,为中国与西方国家在非洲的合作提供更为合理可行的基础。

西方人未能兑现的承诺

纽约大学经济学教授伊斯特利(William Easterly)在国际发展领域卓有成就,但让他成为西方媒体令人瞩目的公众人物的原因之一是他对西方国家战后国际援助的抨击。在2006年出版的《白人的负担》一书和多次演讲中,伊斯特利如此谴责战后国际援助史上“最大的悲剧”:尽管人们公认非洲儿童无法享受十几美分一支的抗疟疾药为一大悲剧,更大的悲剧是,在西方为非洲投入6000多亿美元的援助之后,非洲儿童仍旧无法获得十几美分一支的抗疟疾药。

他所描述的是战后直到1990年代末的非洲:经济停滞甚至倒退;战乱、贫穷、瘟疫长期肆虐。更为不幸的是,非洲的停滞发生在战后全球和平发展的繁荣阶段,这个时期人类发展速度迅猛超出工业革命以来任何一个阶段,各个国家和地区从未以如此快速的节奏在财富和健康方面趋于平等。

不幸的是,唯有非洲被排斥在这个发展浪潮中,不仅没有享受战后发展红利,相反在1990年代进入负增长,成为西方人眼中怪异的一个地区,几乎不可救药。美国总统特朗普2018年1月在一次私下讲话中用“粪坑国家”(shithole)描述海地和非洲国家引发的丑闻不过是反映出西方社会根深蒂固的成见。

在对非洲的投资增长缺乏动力的情况下,西方社会的主要解决方法是援助。著名的发展经济学家,联合国千年发展计划主设计者,哥伦比亚大学经济学系的萨克斯教授(Jeffery Sachs)批评过去的援助计划失效的根源在于援助资金投入太少,反映出西方人对非洲缺乏关爱。他给出的药方是更多的援助资金,用更精细的计划来指导这些资金。

萨克斯的建议在西方社会舆论中引发强烈共鸣。不仅是政府和学者,西方的民间社会也以拯救非洲为荣。但无论是官方援助还是民间人道主义救助,都反映出西方援助机制中存在的反市场行为:精细地规划指导非洲人用发达国家的钱来摆脱贫困和疾病;让人道主义挤占市场机制。

这显然是一个奇怪的现象:西方人用市场原则管理本国经济,却用反市场的社会工程理念来援助非洲。用伊斯特利的话说,萨克斯代表的西方援助机制背后的思维模式是计划者(planner),用自上而下的方式为援助接受方规划宏大的发展路径,而市场需要的是探寻者(searcher),自下而上在实践中寻找适宜特定环境的解决方式。在伊斯特利看来,这种自相矛盾的症结在于西方援助者居高临下的姿态以及潜意识里对非洲人的道德优越感,让对非援助项目成为西方人自我道德满足的工具,却在实质上剥夺了非洲人在发展中的主体地位。正因如此,在伊斯特利用《白人的负担》这首著名的白人至上主义诗歌来为他的书命名,借以批评西方国际援助机制的失败根源。

非洲的援助陷阱

不仅仅是伊斯特利,其他大量学术研究和观察都指出西方援助机制对非洲国家的伤害。逻辑其实很简单:过多的援助导致非洲国家形成援助依赖,失去自主发展的动力。用卢旺达总统卡加梅的话说,援助的本来目的是让非洲国家摆脱援助。但事实正相反,大量非洲国家沦为西方援助的牺牲品,导致国际援助被某些专家斥为“致命援助”(Dead Aid)。

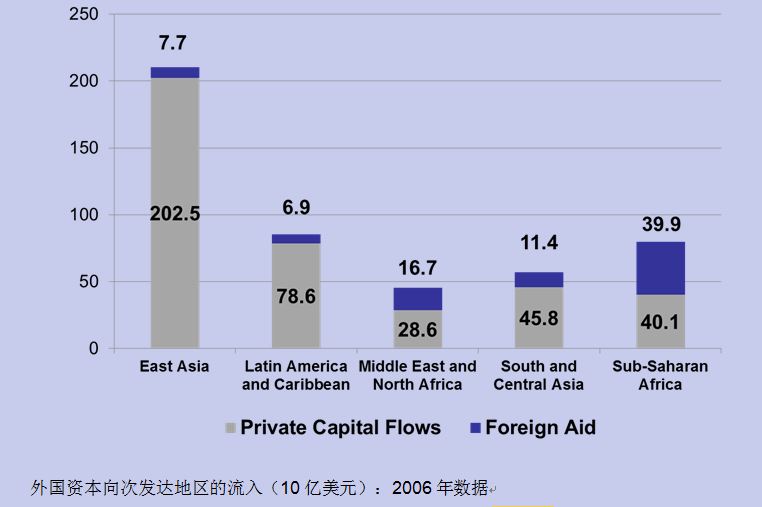

一个简单的比较可以看出过度的援助对一个地区的负面影响在于挤占市场动力。这个图比较不同发展中地区的商业资金和国际援助的占比。从中可以明显看出,东亚和拉美地区等国际援助占比较低的地区正是发展较好地区,而中东、北非、南亚、中亚、撒哈拉非洲等发展缓慢地区则主要依赖国际援助。

问题的关键当然并非是国际援助本身,而在于援助机制。大量研究显示,国际援助的一个重要弊端是国际援助机构往往把雷同的援助方案千篇一律地应用在历史背景和现实状况截然不同的非洲国家,用僵化的价值观,例如备受诟病的华盛顿共识中的新自由主义原则,以及远离腐败专制政府等“政治正确”,来指导援助资金的流向和使用方式。例如,西方援助机构主张小政府的理念,限制非洲政府的开销。一个直接结果是导致很多国家用于民生的政府支出远不及用来清偿国际债务的费用。一份报告称,塞内加尔在2003年将三分之一的税收用来清偿国际债务,远远超过花在国民医疗上的费用。乌干达政府花在每个国民身上的医疗费用仅为3美元,而清偿债务的费用达平均每人15美元。同期的利比里亚政府在分配1亿2千万美元年度预算时,只能将其中的700万用于帮助占国民人口比例8%的艾滋病患者。

最为严重的后果是,在这些僵硬的价值观和政治原则的束缚下,非洲国家沦为援助对象而非发展主体,在发展方向和操作方式上听命于西方捐赠者,丧失发展的自主性和发言权,扼杀掉发展的内在动力。

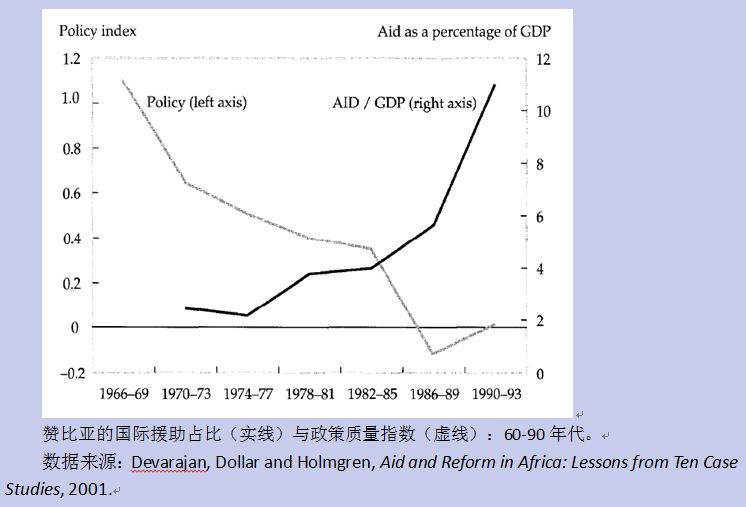

下面这个图来自于世界银行2001年一份名为《非洲的援助与改革》的报告,该报告对10个非洲国家的案例进行了分析。该图显示,国际援助的一个直接的负面后果是对非洲国家公共政策质量的破坏。这份有影响的报告给出一个令人沮丧的结论:赞比亚的政策质量指标与该国接受的国际援助占GDP之比正好呈负相关,意味着过量的国际援助扼杀了政府指导市场的能力。此外,该报告还发现,援助能够起积极作用的国家往往是那些能够制定正确政策的国家,但在那些无法制定此类政策的国家,援助反倒助长恶政横行!

中国在非洲的商业路径和市场逻辑

中国的对非援助和投资并非完美。事实上,中国政府和企业在国内市场存在的几乎所有问题都在非洲有所反射,也不会在短期内消失。同时,国际投资存在的所有问题中国企业也不能避免。此外,中国企业在尊重市场逻辑与遵守市场规则之间存在差距,需要弥补。这些问题毋庸讳言,有待中国政府和企业逐步学习改善,但不足以成为否定中国在非洲的依据。何况从“内生性发展”的理念上讲,非洲国家自身存在的诸多问题对非洲发展的影响更为关键。

但是今天中国在非洲的投资和援助成为西方人攻击的对象,在很大程度上源于中国的做法商业气息浓厚,政治上无视西方长期以来遵循的一些原则,特别是对非洲国家的援助中不附加政治条款,被指责为协助专制腐败政府提供便利条件。而在商业投资上,中国资本在这些方面则更为突出,偏向于流入专制腐败国家。同时中国企业和银行以能源、矿产等作为还款形式用来减少风险的做法更被西方世界视为资源掠夺和新殖民。

在很大程度上,中国在非洲确实以投资为重,援助所占比例有限。例如,2015年中国宣布之后三年对非资金支持600亿美元,其中仅有50亿为援助,其它大部分是贷款和投资基金,反映出中国倾向于用市场化的资金支持方式开展中非合作。

西方人担忧的当然不仅仅是非洲人的福祉。中国人在非洲的投资和援助方式与西方似乎截然相反,一定程度上反映出西方人的战略焦虑。尽管缺乏严肃的学术成果的支持,但在西方人看来,中国资本背后的政治和战略倾向明显:既与非洲专制政权过从甚密,有时又在高风险(例如苏丹)或资源贫瘠(例如埃塞俄比亚)的非洲国家大量投资,显然利益复杂多样,目的深远,远非仅仅商业驱动可以解释。

这显然是一个无法在这里展开的大问题,需要另文探讨。但如果从市场层面和实际效果来讲,中国的进入从根本上改变了非洲的命运,也对国际和平与繁荣的局面都有不可估量的意义。结合前面所描述的战后全球繁荣非洲与非洲的滞后之间的巨大反差,可以说,非洲的腾飞是21世纪初最令人兴奋的事件之一,让非洲终于有望追赶上全球发展的步奏而不再是一个拖累。而非洲的腾飞始于21世纪初,正是中国资本开始大量涌进非洲的时间。这是一个具有全球意义的事件,不应该被中国在非洲的战略意图所遮蔽。

从根本上讲,中国对非洲的最大贡献是为非洲提供了不同的选择。这正是市场的最大价值所在:提供多样化的选择,增进人的自由度。

西方人对中国的援助和投资的最大不满是不附加政治条件,在实际操作上使用极为灵活的方式,例如用能源矿产等还贷。在西方人眼中这些行为不负责甚至意图令人怀疑。但恰恰是这种灵活性和宽松为非洲人提供了期待已久的自主性、自由度和发展动力。对中国早期的发展经历有所了解的人都熟悉中国的乡镇企业腾飞背后政商间理不清的复杂关系。1990年代的西方文献热衷于批评这种发展模式,却没有意识到,也无法否认这种自由度对中国早期发展产生的巨大激励作用,同时也无法否认这种自由度对中国早期发展产生的巨大激励作用。而此后让这种做法失去吸引力的主要驱动还是市场机制的成熟,而不是外部的批评。

简单地说,一些西方人忙于批评揣摩中国在非洲的道德缺陷和战略意图,却忽略了一个基本事实:发展其实可以很简单,其核心是激发当地人的积极性,合理配置资源。中国的农村经济复苏和市场经济的发展都源于这个简单的逻辑。不幸的是,这个简单的事实可以被僵固的意识形态和价值观轻易否定。

在过去40年间,中国人最有感触的发展经验就是摒弃这些价值观的束缚,让意识形态为市场逻辑让路,让政治服务于市场规律,让市场成为发展的驱动力,让当地政府和社会成员主导发展模式,让他们为自己的决策买单。中国人用沉重的代价换来这些经验,并用来指导在非洲的投资和援助,从而改变了非洲。西方人没有理由无视这些经验,剥夺非洲国家的发展机会。

文章出处:FT中文网,2018年8月29日。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号