扼杀美国中产阶级的,并非是全球贸易,也不是智能机器,而是制定公共政策的政治家们。

本年度美国大选掀起的全球热议出乎寻常,关键在于特普朗和桑德斯这两匹黑马获得美国民众令人意外的支持。桑德斯的社会主义主张在美国历史上很少有过如此多的追随者,而特普朗对政治规则的蔑视也远远超乎一般人的想象。候选人在竞选过程中的“比烂”程度几乎超出马克·吐温的想象力,令人对美国社会现状深感困惑。

大部分人习惯于把注意力集中在候选人的个人特点和这些特点引发的戏剧效果上,常常忽视这些候选人背后的社会力量。但不要忘记,在咆哮的特普朗和桑德斯背后,是愤怒的美国民众在焦灼不安中寻找愿意为他们表达诉求的领袖。在这种诉求表达变得极为迫切的情况下,领袖本人的种种缺陷变得不再重要。这在特普朗身上表现的更为明显。

是什么把美国民众逼入到如此窘况,让特普朗这样的投机家离白宫宝座如此之近?很多评论正确地指出美国的政治极化对社会分裂的影响。本文作者此前也对此有过分析,并进一步指出,政治极化背后的不平等问题是美国诸多社会矛盾的根源。但一个仍待回答的问题是,在多大程度上政治极化和不平等是一个独特的美国问题?

1 欧洲视角中的美国病

大量对美国不平等的成因的分析基于经济学考虑,把主要原因归于70年代以来去工业化浪潮带来的产业结构调整以及80年代以来全球化背景下的贸易增长、技术进步和教育(人力资源)变化等。这些因素的重 要性不可否认。贸易带来的市场扩张和技术进步为教育程度高的人群带来更多的机会和收入,放大了能力和天赋上的自然差异。特别是从比较竞争优势的角度讲,西方发达国家的资金和技术优势更有利于高技术人才,从而使得这部分人群的收入增长远高于服务于传统制造业的普通工人。这个论点背后的假设是,目前观察到的不平等的扩大是新技术革命的产物。在某个时间段之后,随着国际贸易“平等化效应(equalization)” 的深入,更多的个人会从技术革新中获益,不平等也就随之下降。这个规律也被称为“滴漏效应”。但是这种说法的假设是,与美国具有类似资源禀赋和产业调整背景的西方发达国家与美国在不平等方面应该经历相似的状况。然而事实并非如此。

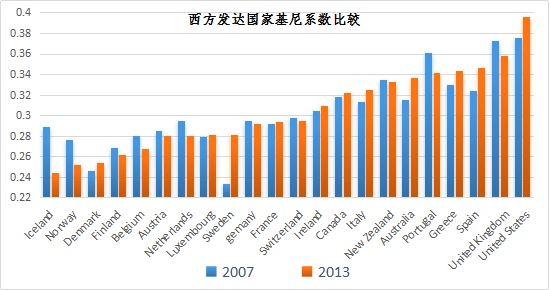

下图是对西方发达国家2007年与2013年基尼系数的比较,显示出美国不平等程度远高于其它国家。更重要的是,相比于大部分其它国家,美国的不平等在金融危机之后继续上升。这里的疑问是,为什么相比于其它国家,甚至包括同属盎格鲁撒克逊体系的英国,美国会反其道而行之?这显然很难用经济周期或技术进步等因素来解释。

数据来源:OECD Income Distribution Database (IDD)

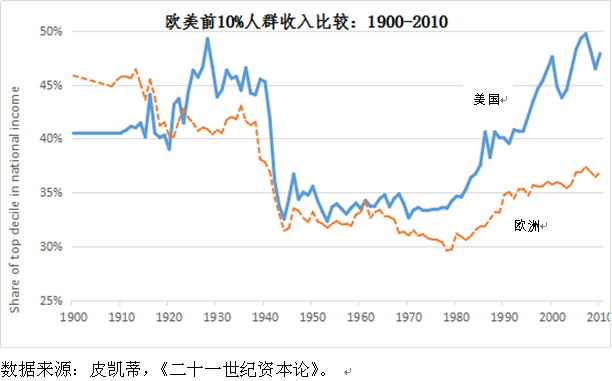

再看高收入人群的收入占比变化。下图显示,二战后美欧经历了相似的“大压缩”(Great Compression)时期,前10%人群的收入占比一路下滑;七十年代后也同样出现不平等的回升。但这个回升的势头在欧洲远远低于美国。

数据来源:皮凯蒂,《二十一世纪资本论》

从财产聚集的角度看,如下图显示,不论是以前10%还是前1%人群来比较,在二十一世纪前期,欧洲的财富集聚高于美国,而在70年代之后欧洲则低于美国。

数据来源:Thomas Piketty, Capital in the 21st century.

2 美国不平等的政治逻辑

以上这些粗略的比较足可以证明,美国七十年代以来的不平等程度在西方发达国家中并非普遍。这些国家与美国共同享有的资源禀赋和全球化的结构性影响并没有为他们带来和美国类似的不平等的回归,至少在程度上远不可比。因此用全球化、技术、教育等因素来解释美国的不平等问题无法让人信服。合理的分析必须要超越经济层面,从公共政策的角度来解释美国严重的不平等现象。

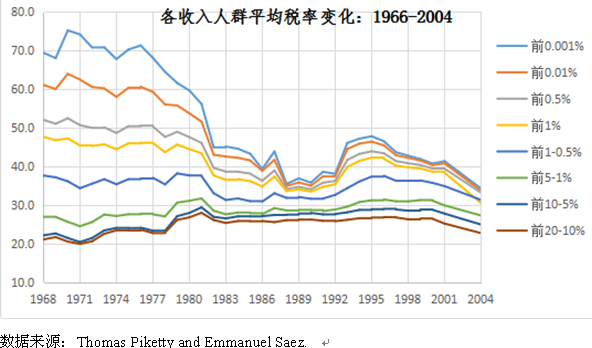

数据来源:Thomas Piketty and Emmanuel Saez.

这里着重分析两个公共政策。第一个是税法,第二个是最低工资。税法是三十年来分裂美国政治的最重要的一个政策争议点。美国税收自里根以降的右倾趋势已是不争之实。上图的数据显示,在1979年之前,前1%人群及更高收入的几组人群的平均税收都在45%以上。而最高收入人群(前0.001%)的平均税收更达到75%左右。此后的三十年间,这些人群的平均税收趋于一致,都降到40%上下,与其它几组人群的平均税率相差无几,最高一组与最后四组分别相差大约3%,7%,9%,11%;而在1970年,这些差距分别为39%,50%,53%,55%。而且注意,与前五组高收入人群的下行方向相反,最低三组人群的平均税收自七十年代末以来实际上是在上升的。

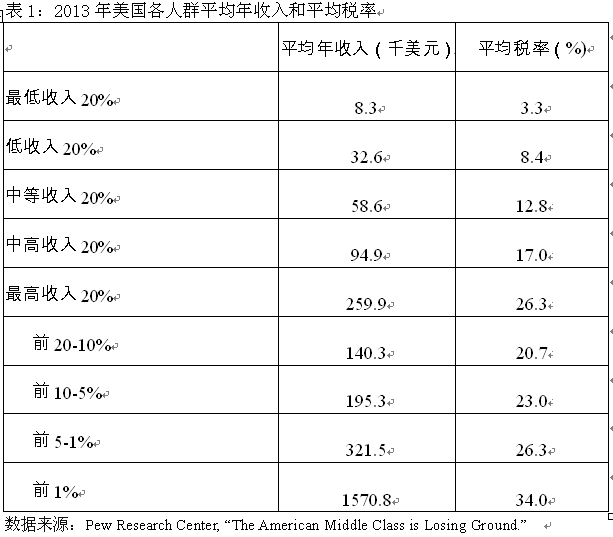

将最高收入人群与其它收入阶层比较,如下表中的数据显示,虽然在平均收入上高收入与低收入人群差距惊人,他们的税率之间的差距却远非如此。中等和中高收入与最高收入群体的平均收入差距几乎是五到三倍,而他们的税率相差仅有9-14%左右。

如果把最高收入20%的人群进一步细分,可以看出,在2013年,前1%人群与其它前20%收入人群的之间同样存在着收入与税率的强烈反差——前1%人群的平均收入是前5%-1%人群的近5倍,而他们的平均税率差别只有8%。

2013年各人群平均年收入和平均税率

数据来源:Pew Research Center, “The American Middle Class is Losing Ground.”

影响收入再分配的另一个重要政策是提供社会福利来拉升低收入人群的收入,从而缩小经济不平等。美国的福利制度在发达国家里,不论是以政府福利开支比例,还是福利待遇,还是覆盖人群范围来论,都居于末位。

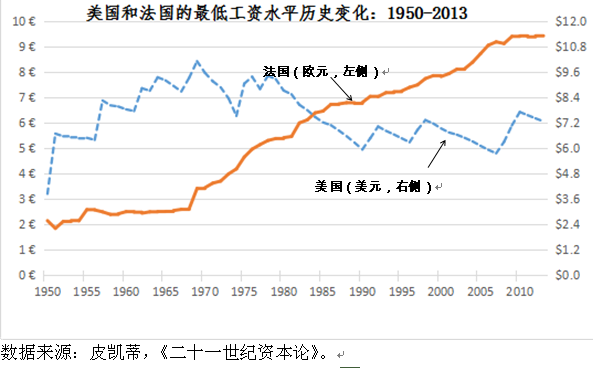

尽管今天的美国人习惯于骄傲地把低福利看成是美国文化崇尚自由竞争的表现,但这种观点显然是反历史的。下图对比美法两国最低工资的历史发展趋势。最低工资比大部分其它福利制度都更直接影响经济不平等,尤其是对最低20%人群的收入影响直接而明显。图中显示,从五十年代到七十年代末之间,美国的最低工资呈上升趋势,但七十年代末开始一路下滑,从最高的10美元多下降到50年代初的7美元左右。而同期的法国最低工资一路上升,增长四倍以上。

数据来源:Thomas Piketty, Capital in the 21st century.

税率和最低工资这两项政策的比较足以显示,经济不平等在美国具有深刻的公共政策原因,而这些原因从根本上讲是本土性的,必须要从美国内部的结构和机制来理解。也就是说,扼杀美国中产阶级的,并非是全球贸易,也不是智能机器,而是制定公共政策的政治家们。难怪在第一次辩论中,特普朗毫不留情地质问希拉里:“三十多年了!你们这些华盛顿的政客干什么吃的?!”这种极度失望,让特普朗和桑德斯从左右两个阵营能够得到大量民众的支持,既让长期处在意识形态边缘的社会主义成为一个被美国年轻人追捧的热词,也让排外思潮得以汹涌爆发。

至于为什么美国民主无力从政治家和他们的富豪朋友们手中解救中产阶级,是一个复杂的话题,笔者曾有专文分析。这里只需要强调,今日美国大选的不堪,有深刻的社会背景和政治原因。缺乏对这些背景的认识,会让我们盲目地把全球化,把贸易和技术进步等造福人类社会的因素,视作不平等和社会动荡的元凶,而让真正的凶手得以更加肆无忌惮。特普朗以反建制为策略来投机目前的不满情绪,但是,一个反全球化的特普朗总统不会比被他怒斥的华盛顿政客制定更好的公共政策来改变美国中产阶级的处境。

来源:首发第一财经2016年10月19日。原文标题为:“特朗普崛起背后的美国愤怒群体由来”

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号